4년제 대졸자 272만명 논다

세계일보 이귀전·김유나 기자

실업자·비경제활동 인구, 동시에 사상 최대치 기록

고졸 취업자 수는 증가세

“취업이 어렵다고 해도 그게 제 얘기가 될 줄은 몰랐습니다.”

서울 시내 4년제 대학 인문계 학과를 지난해 졸업한 전모(29)씨는 “그동안 낸 이력서만 100장은 넘을 것”이라며 한숨을 내쉬었다. 2006년 대학에 입학한 그는 제대 후 4학년 때부터 기업체에 원서를 냈지만 일자리를 구하지 못했다. 취업이 되지 않자 졸업을 미룬 뒤 영어 점수를 높이고 기업 인턴 경험 등 스펙을 쌓았지만 결과는 달라지지 않았다. 나이가 들면서 인턴 등의 경험 쌓기도 주저하고 있다. 자칫 인턴이나 계약직으로 직장생활을 하는 동안 정규직 일자리가 나와도 지원조차 못할 수 있기 때문이다. 눈을 낮춰 중소기업 등을 지원할까 고려했지만 회사 비전이 보이지 않아 가지 않은 곳도 있다. 후배들이 대학을 졸업하며 취업 시장에 나오자 불안감은 더 커지고 있다. 전씨는 “주위에선 취업을 못해 이상하게 보기도 하고 눈을 낮추라고도 한다”며 “하지만 그러기엔 내 인생이 달린 문제”라고 말했다.

4년제 대학 졸업 후 일자리를 구하지 못한 고학력 실업자와 구직단념자 등 비경제활동(비경활) 인구가 동시에 사상 최대를 기록했다. 고학력자들이 일하고 싶어도 일자리가 없다 보니 실업자와 비경활인구가 동시에 느는 ‘고용 절벽’ 상태에 처한 상황이다.

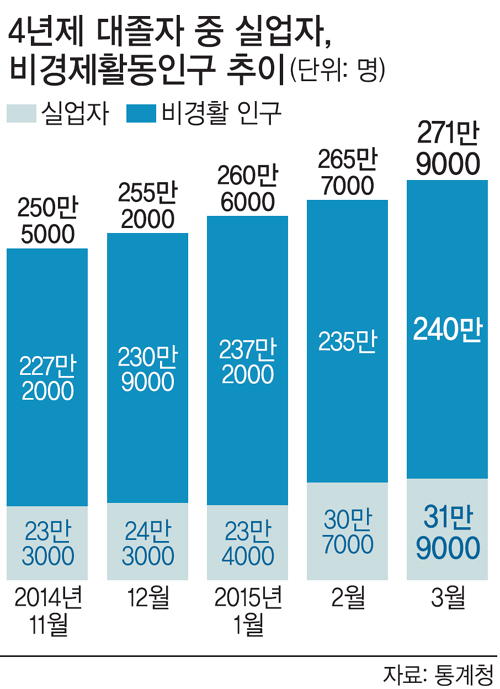

26일 기획재정부와 고용노동부, 통계청 등에 따르면 4년제 대학을 졸업한 실업자는 지난달 31만9000명으로 작년 같은 달보다 1만6300명 늘어 관련 통계를 작성한 1999년 6월 이후 역대 최대를 기록했다. 2008년 3월 처음으로 20만명을 기록한 뒤 지난해 2월 31만4000명으로 30만명선을 넘었다. 실업률도 올 1월 3.0%, 2월 3.8%, 3월 3.9% 등으로 계속 상승하고 있다. 연령대로는 20∼30대 청년층이 지난 1분기 기준 71.8%를 차지하고 있다.

4년제 대학 졸업자의 비경활인구도 사상 최대를 기록했다. 지난달 240만명으로 전년 동월에 비해 15만7300명이 늘었다. 비경활 인구란 구직단념자, 취업준비자, 학생, 주부 등 취업도 실업도 아닌 상태에 있는 자를 말한다. 이들이 고용시장에 나와 구직활동을 하다 취업이 안 되면 실업자가 되므로 그 수가 감소하는 것이 일반적이다. 하지만 지난달엔 실업자와 비경활 인구가 함께 늘면서 도합 270만명을 넘었다. 이는 구직활동으로 일자리를 찾으려 해도 취업이 되지 않자 취업을 포기한 고학력자가 늘었다는 것을 의미한다.

반면 고졸자의 경우 실업자가 지난달 44만4000명으로 전년 동월에 비해 2만1400명 느는 동안 비경활인구는 6만2700명 감소했다. 감소한 비경활인구가 취업자 등으로 옮겨간 것이다.

신광영 중앙대 교수(사회학)는 “대기업과의 임금 격차를 감안하면 대졸자들이 중소기업을 가느니 공무원 시험 등을 준비할 수밖에 없다”며 “기성세대 기준으로 대졸 청년들에게 눈높이를 낮추라고 요구할 것이 아니라 공공기관 일자리 비중을 늘려야 할 것”이라고 말했다.

‘대졸 백수’ 한숨 깊은데… 당국은 고졸 취업 대책만 몰두

고용 정책도 ‘미스매치’

세계일보 이귀전·김유나 기자

대학에 다니던 2009년부터 공무원 시험을 준비한 김모(30)씨는 매일 새벽 첫 버스를 타고 도서관으로 향한다. 공부를 해야 하는 것 외에도 부모님 얼굴 보기가 죄송스러워서다. 행정고시 준비 초기 때는 1차 시험을 통과해 2, 3년 안에 합격할 것이라 생각했다. 하지만 벌써 6년째다. 2013년에는 기업체에 원서도 내봤지만 취업만 준비한 구직자들에 비해 스펙 등에서 차이가 컸다. 결국 공무원 시험 준비를 다시 하고 있지만 언제 합격할지 기약할 수 없는 상황이다. 그는 “취업이 힘든 상황에서 같이 노력을 할 거면 공무원 시험이 좀 더 결과가 낫지 않겠냐는 판단에서 시작했다”며 “취업이 되지 않은 친구들도 나이가 들다 보니 어쩔 수 없이 공무원 시험을 준비하고 있는 경우도 늘고 있다”고 말했다.

4년제 대학을 졸업한 고학력자들의 취업 시장이 빙하기를 맞고 있다. 경기 침체 등으로 기업들이 일자리를 늘리지 않고 있어 고학력자들의 취업은 갈수록 바늘구멍이 될 것으로 보인다. 정부 대책 역시 고졸 취업 활성화 등 고용률을 높이는 데만 집중돼 있어 사실상 고학력 실업사태에 손을 놓고 있다.

◆갈수록 줄어드는 취업문

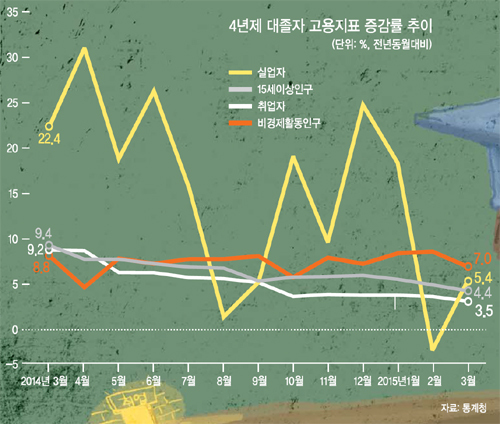

26일 기획재정부와 통계청 등에 따르면 지난달 4년제 대졸 실업자와 구직단념자 등 비경제활동인구는 전년 동월에 비해 각각 5.4%, 7.0% 증가했다. 이는 같은 기간 15세 이상 4년제 대졸자 인구 증가율 3.3%, 취업자 증가율 3.5%를 크게 웃돈다. 또 1년 이상 구직활동을 했지만 취업을 못한 장기 실업자도 속출하고 있다. 4년제 대졸 장기 실업자는 지난 1월 7만4000명, 2월 10만6000명, 3월 10만7000명 등으로 갈수록 증가하고 있다.

문제는 고학력 실업난이 갈수록 가중되고 있다는 점이다. 기업들은 경기 침체 등의 여파로 올해 신규채용 규모를 줄일 예정이다. 한국경영자총협회는 최근 전국에 있는 100인 이상 기업 377개를 대상으로 ‘2015년 신규인력 채용동태 및 전망조사’를 한 결과, 기업들의 신규 인력 채용 규모는 작년보다 3.6% 감소할 것으로 전망했다. 300인 이상 대기업의 채용 규모는 작년보다 3.4% 줄어들 것으로 예상됐다. 중소기업(100∼299인)의 경우 채용 규모 감소 폭이 2014년 -1.7%에서 올해 -6.5%로 확대됐다. 학력별 채용 규모 역시 대졸(-3.1%)과 고졸(-4.9%) 모두 감소하고, 특히 중소기업의 대졸 신규채용은 작년보다 8.5% 줄어들 것으로 전망됐다.

전국경제인연합회(전경련)의 조사에서도 대졸 신규 채용을 줄이겠다는 결과가 나왔다. 전경련이 종업원 수 300명이 넘는 207개사를 대상으로 상반기 신규채용 계획을 조사한 결과 ‘작년보다 덜 뽑겠다’는 곳은 14개사(6.8%), ‘한 명도 안 뽑겠다’는 곳은 10개사(4.8%)로 나타났다. 대기업 10곳 중 한 곳 이상인 11.6%가 대졸자를 아예 뽑지 않거나, 줄여 뽑겠다는 것이다. ‘작년보다 더 뽑겠다’는 곳은 12개사(5.8%)에 불과했다.

◆고용률 높이는 데만 치중하는 정부

고학력 실업자와 비경제활동 인구가 사상 최대를 기록하고 있지만 정부가 그간 내놓은 대책들은 현실과 동떨어진 내용들이어서 실효성이 거의 없는 실정이다.

정부는 지난해 경제혁신 3개년 계획, 일자리 단계별 청년고용 대책 등을 잇달아 내놨지만 고학력 청년층보다는 고졸 및 중소·중견기업 고용문제 해소에 무게를 뒀다. 특성화고와 폴리텍대 부설학교, 기업대학 등을 통해 일과 학습을 병행할 수 있도록 참여기업에 세제혜택을 부여하거나 채용과 연계한 기업맞춤형 수업을 산업단지 인근 학교 1000곳으로 확대한다는 대책이 대표적 사례로 꼽힌다. 현재 ‘선 진학-후 취직’인 고용 구조를 ‘선 취직-후 진학’ 구조로 바꾸겠단 것이다.

하지만 이 같은 정부의 대책은 대학진학률이 70%에 달하는 현실과는 괴리가 크다. 대졸자들은 대기업·공기업 등 안정적 일자리를 선호하면서 청년들은 일자리가 부족하고, 중소기업은 일할 사람이 없는 미스매치 현상을 간과한 것이다. 이에 정부가 박근혜정부의 국정 핵심과제인 고용률 70% 달성을 위해 고용률이 낮은 고졸자들의 취업에만 치중하고 있다는 비판이 나온다. 지난달 기준 4년제 대졸자의 고용률은 74.2%로 고졸자 고용률 61.2%보다 높다. 수치상으로 고졸자의 고용률을 높이면 국정과제 달성이 용이하다 보니 청년 취업의 가장 시급한 문제인 대졸 실업 문제를 등한시하고 있다는 얘기다.

그나마 정부는 대졸 청년 취업을 확대하기 위해 노동시장 구조개혁을 위한 노사정 대타협을 시도했지만 이마저도 실패했다. 일반해고 요건 완화 등에 대한 노동계의 반발로 협상이 결렬됐지만, 정부의 책임도 적지 않다. 중장년층이 일자리를 내놔야 하는 상황에 처할 수도 있는데 이들을 위한 대책도 미흡하기 짝이 없다. 전경련 관계자는 “경기부진, 통상임금 확대에 따른 인건비 상승, 60세 정년 의무화 등의 영향으로 대졸 취업난이 가중되고 있다”며 “상대적으로 문과 출신 여성들의 대기업 취업이 매우 어려울 전망”이라고 말했다.

“눈 낮춰 中企 가라지만… 임금·복지 격차 커”

취준생들 현실적 ‘벽’에 속앓이

세계일보 김유나 기자

“중소기업 가라고 하지만 현실은….”

정부는 그동안 취업준비생(취준생)들에게 중소기업 취업을 적극 독려해왔다. 갈수록 심화하는 청년 취업난과 중소기업의 구직난을 한꺼번에 해결할 수 있어서다.

하지만 취준생들이 느끼는 취업현장은 그리 녹록지 않다. 중소기업에 가고 싶어도 대기업과 임금이나 복지 격차가 커 현실적으로는 선택이 어렵다는 것이다.

26일 한국노동연구원의 ‘사업체 규모별 임금 및 근로조건 비교’에 따르면 지난해 8월 기준 대기업과 중소기업 근로자의 월 평균 임금은 각각 359만8000원, 204만원으로 중소기업 근로자의 임금이 대기업 근로자 임금의 56.7%에 그쳤다. 10년 전인 2004년 8월 기준으로는 대기업 238만원, 중소기업 142만3000원으로 중소기업 임금이 대기업의 58.3%였다.

중소기업과 대기업의 임금 차이도 클뿐더러 격차는 오히려 더 벌어진 것이다. 지난해 평균 근속 연수도 중소기업이 4.9년으로 대기업 10.7년의 절반에도 못 미쳤다.

상황이 이렇다 보니 취준생들은 중소기업 선택을 주저하고 있다. 서울 소재 4년제 대학에 다니는 한 취준생은 “정부는 ‘중소기업도 괜찮은데 왜 눈을 안 낮추냐’라고 하고, ‘배가 불렀다’고 말하는 사람도 있지만 현실적으로 중소기업과 대기업 격차가 너무 크다”고 토로했다. 4년제 대졸 취준생들의 경우 그동안 학업과 스펙 쌓기에 들인 노력과 비용 등을 감안하면 중소기업행을 결행하기가 쉽지 않은 게 현실이다.

사회적 인식도 중소기업을 기피하는 ‘벽’ 중 하나다. 취업포털 잡코리아가 취준생 575명을 조사한 결과 이들은 가장 선호하는 기업으로 대기업(30.4%)이 아닌 중소벤처기업(34.3%)을 선택했지만, ‘본인의 가족들이 선호하는 기업’으로는 대기업(39.5%)을 꼽았다. 중소벤처기업(13.6%)은 공무원(19.0%)과 공기업(16.9%)에 밀려 4위에 그쳤다.

‘취업 희망기업을 선택할 때 부모님의 영향을 받는가’란 질문에는 응답자의 절반 이상(52.2%)이 ‘그렇다’고 답했다. 가족의 기대나 주변의 시선 때문에 대기업에 지원하는 사람도 많다는 의미다.

전문가들은 중소기업의 실질적 근로 환경을 개선해야 한다고 지적한다. 중소기업 하청 단가 등을 올려 근로자 임금을 올리면 자연스럽게 인력 문제가 해결된다는 것이다.

김복순 노동연구원 책임연구원은 “지난해 중소기업 취업자 수가 41만명 정도 증가했지만 대다수는 좋은 일자리와는 거리가 멀다”며 “노동시장 양극화를 해소하려는 정책적 의지가 필요하다”고 지적했다.

'품질경영' 카테고리의 다른 글

| 기술없이 퇴직한 50대 중반, 적정몸값은 연1400만원 (0) | 2018.06.13 |

|---|---|

| 2015 세계대학평가] 톱 200에 화학 10곳·전자 8곳… 한국대학 '工學 경쟁력' 더 강해졌다 (0) | 2015.04.29 |

| TV 교체 주기 (0) | 2012.11.07 |

| '12년 경영/경제 체험캠프(해성국제컨베이션고등학교) 특강 (0) | 2012.10.21 |

| 갓난 쌍둥이 태운 부부가 비행기 탑승객들에게 건넨 메시지 (0) | 2012.09.04 |