[특집 | 한국인 삶의 질 지표]사람이 사람답게 살기 힘든 사회

한국사회 외형적 측면서 성장… '인간적 파탄'으로 삶의 질 떨어져

21세기의 첫 10년이 가고 2011년이 왔다. 21세기 한국인들의 삶의 질은 어느 정도 수준일까.대다수 한국인들이 출생부터 죽음에 이르기까지 발 딛고 살아야 하는 한국 사회는 과연 사람이 사람답게 살 만한 사회일까. 개인의 속사정은 저마다 다를 것이다. 그러나 계량화된 통계를 통해 한국인이 처한 삶의 조건들을 어느 정도 객관화하는 것은 가능하다. 2000년 이후 한국 사회의 좌표를 각종 통계를 통해 알아봤다. < 편집자 주 >

"극단적인 반인간화의 상황." 2010년 10월 박명림 연세대 교수가 대화아카데미에서 주최한 '오래된 새 길 인간화' 포럼에서 21세기 첫 10년간의 한국 사회를 규정하면서 사용한 표현이다. 이날 포럼에서 박 교수는 '민주화에서 인간화로: 21세기 한국 사회의 현실과 이상'이라는 제목의 발제를 통해 "한국적 삶은 오늘날 '외면적 물질적 성취'와 '내면적 인간적 파탄'의 기묘하고도 불안한 장기 공존을 보여주고 있다"며 "오늘 한국 사회가 시급하고 절박하게 풀어야 할 과제가 있다면 그것은 단연 반인간화의 탁류를 인간화의 방향으로 광정(匡正)하는 것"이라고 밝혔다.

지난 10년 동안 한국 사회가 경제성장률, 외환보유액, 1인당 국민소득 등 외형적인 측면에서는 지속적으로 성장했지만 한국인들의 삶의 질은 오히려 나빠졌다는 것이다. 2000년 이후 한국 사회의 여러 지표들을 보면 박 교수의 진단은 과장이 아니다.

한국은 '선진국 클럽'이라는 경제협력개발기구(OECD) 가입국이다. 2008년 한국의 1인당 국내총생산(GDP)은 2만7658 달러다. OECD 국가들 중 뉴질랜드(2만7036 달러), 슬로베니아(2만7865 달러), 이스라엘(2만7902 달러)과 비슷한 수준이다. 경제력은 비슷하지만 국가가 국민 복지를 위해 지출하는 공공복지지출(social public expenditure) 규모에서는 큰 차이가 있다. 2005년 기준으로 뉴질랜드는 GDP 대비 18.5%, 슬로베니아는 23%, 이스라엘은 16.5%다. 반면 같은 해 한국은 6.9%로 이들 세 나라의 절반에도 미치지 못하는 수준이다.

공공복지지출 규모 최저 수준

1인당 GDP 2만 달러 수준에서는 공공복지에 지출할 여력이 없는 것일까. 선진국들이 1인당 GDP 2만 달러에 진입한 시기의 공공복지 지출 규모와 비교해보면 그렇지도 않다. 영국은 1996년에 1인당 GDP가 2만 달러를 넘어섰다. 당시 영국의 GDP 대비 공공복지지출 규모는 19.9%였다. 같은 기준으로 미국(1988년)은 13%, 스웨덴(1994년)은 34.5%였다. 반면 한국은 2만 달러를 돌파한 2003년 당시 GDP 대비 공공복지지출 규모가 5.6%였다. 공공복지지출 규모의 상대적 격차를 경제력 탓만으로 돌리기는 어려운 셈이다.

소득불평등 정도를 나타내는 지니계수(수치가 높을수록 불평등 정도가 심함)는 OECD 내에서 중간 이하다. OECD 2010년 팩트북에 따르면, 2000년대 중반 이후 각 국가간 지니계수를 계량화한 통계에서 한국은 OECD 30개 국가 중 17위(0.31)였다. 하위 20% 소득을 상위 20% 소득으로 나눈 소득 5분위 배율은 갈수록 악화하고 있다. 소득 5분위 배율은 2003년 5.0에서 2009년 7.7로 54% 증가했다.

소득불평등보다 심각한 지표는 자산불평등이다. 실제 한국 사회 구성원들의 경제력 격차는 소득보다는 부동산 보유 현황에 더 크게 좌우되기 때문이다. 2005년 당시 행정자치부가 발표한 세대별 주택 보유 현황에 따르면 개인 명의로 집을 가장 많이 소유한 사람은 무려 1083채를 소유하고 있었다. 집 보유 상위 0.08%(1만4823명)가 소유한 집만 총 30만7351채에 달한다. 가구당 기준으로 따지면 1가구당 평균 21채에 해당한다.

토지 보유 편중 현상도 이에 못지 않다. 2006년 기준으로 중앙정부와 지방정부가 보유하고 있는 토지는 국토 총면적의 30%다. 나머지 70%는 민간이 보유하고 있다. 이 가운데 도로, 하천 등을 제외하면 실질적 국·공유지 비율은 23.2%로 떨어진다. 이 비율은 외국과 비교하면 충격적인 수치로 다가온다.

이스라엘의 국·공유지 비율은 86%, 싱가포르 81%, 대만 69%, 미국 50%, 스웨덴은 40%다. 낮은 국·공유지 비율이 문제가 되는 것은 그만큼 투기에 노출된 땅이 많다는 뜻이기 때문이다. 개인 차원의 토지 보유 현황으로 들어가면 보다 실감이 난다. 2006년 기준으로 전체 가구의 40%(736만 가구)는 보유 토지가 전혀 없다. 반면 상위 27%(500만 가구)가 전체 사유지의 99%를 소유하고 있다. 범위를 좁힐수록 편중 현상이 더 도드라진다. 상위 5.5%(100만 가구)는 전체 사유지의 74%를 차지하고 있다. 상위 2.7%(50만 가구)는 사유지의 59%를 차지하고 있다.

부동산 자산 격차는 부의 불평등 차원에만 머무르지 않는다. 주택 보유는 투표율에도 영향을 미친다. 서울시 동별 주택 보유 현황에 따른 투표 성향을 분석한 < 대한민국 정치사회 지도 > 에 따르면 "집을 가진 사람이 많은 동네는 투표를 더 많이 했고, 무주택자가 많은 동네는 투표를 적게 했다." 주택 소유 가구 비중이 50% 이상인 242개 동네의 투표율은 2004년 총선의 경우 64%, 2006년 지방선거의 경우 51%였다. 반대로 주택 소유 가구 비중이 50% 미만인 276개 동네의 투표율은 59%(2004년)와 46%(2006년)였다. 주택 소유 가구 비중이 50% 이상인 동네이냐, 그 미만인 동네이냐에 따라 평균 투표율에서 5% 이상 차이가 난 것이다.

소득불평등보다 심각한 자산불평등

자녀 교육에서 민간이 부담하는 비율은 OECD 최고 수준이다. 2006년 기준으로 한국의 사교육비 부담은 GDP 대비 2.9%로 OECD 국가 중 가장 높았다. 같은 기간 OECD 평균은 GDP 대비 0.8%였다. 한국과 1인당 GDP 수준이 비슷한 이스라엘은 1.6%, 슬로베니아는 0.8%, 뉴질랜드는 1.3%였고, 입시경쟁이 치열하다고 알려진 일본도 1.7%로 한국보다는 낮았다.

소득 및 자산 격차에 따른 부의 불평등은 사교육과 맞물리며 사회적 계층의 대물림 현상을 낳고 있다. 박명림 연세대 교수(정치학)는 2010년 10월 대화아카데미 주최 '오래된 새 길 인간화' 포럼에서 "소득, 지위, 학력의 세습 현상이 정확하게 사교육을 매개로 이뤄지고 있다"고 말했다. 이는 한국교육연구소 김경근 교수(고려대)의 2005년 논문 '한국 사회 교육 격차의 실태 및 결정 요인'을 토대로 한 것이다. 이 논문에 따르면, 수능점수는 아버지의 소득에 비례하는 양상을 나타냈다. 아버지의 소득이 500만원을 초과하는 계층의 자녀들은 수능에서 평균 317.58점을 받았다. 351만~500만원 사이인 경우에는 310.2점으로 떨어졌고, 200만원 이하인 경우는 287.63점이었다. 이는 학력 격차에 따른 고용의 질과도 무관하지 않아서 부모가 대학원 졸업 이상인 경우 자녀의 평균 수능점수가 328.41점, 부모가 4년제 대졸자인 경우는 310.66점이었고, 고졸자 부모의 자녀는 294.82점, 부모가 중졸 이하인 경우 자녀의 평균 수능점수는 279.86점으로 나타났다. 한편 박명림 교수에 따르면 정규직 대 비정규직 비율 또한 학력 수준이 낮을수록 비정규직 비율이 늘어나 소득-학력-고용의 질이 밀접한 연관 관계를 나타냈다.

노동시간 또한 세계 최고 수준이다. 우리나라 1인당 연간 노동시간은 2007년 2261시간으로 OECD 30개 국가 중 가장 길었다. 2007년 OECD 평균은 1679시간이다. 유럽 국가는 1300~1500시간이었다. 특히 2000시간을 넘는 나라는 한국이 유일했다.

고용 부문에서는 비정규직 비율이 높다. 통계청에 따르면 2010년 7월 기준으로 15세 이상 인구는 4061만5000명이다. 이 중 62.1%인 2523만2000명이 경제활동인구로 잡힌다. 이 가운데 노동계 기준으로 정규직 비율은 50.2%, 비정규직은 49.8%다. 비정규직 인구 중에서는 남녀 성별에 따른 불평등이 심하다. 남성 비정규직 비율은 40%대인 데 비해 여성은 60%가 넘는다.

사회적 계층의 대물림 현상

높은 수준의 비정규직 비율이 문제가 되는 것은 정규직이냐 비정규직이냐에 따라 임금 격차가 발생하기 때문이다. 한국노동사회연구소가 2010년 펴낸 '비정규직 규모와 실태' 보고서에 따르면 비정규직과 정규직 임금 격차는 2000년 이후 지속적으로 벌어지고 있다. 정규직 임금을 100으로 볼 때 비정규직 임금은 2000년에는 53.7이었으나 2008년과 2010년에는 각기 49.9와 46.2로 하락하는 추세다.

자살률은 2000년 이후 크게 증가했다. 1999년 인구 10만명당 자살률은 15.0명이었다. 2008년에는 26.0명, 2009년에는 31.0명으로까지 증가했다. 2008년 통계에 따르면 10대부터 30대까지 사망한 이들의 사망원인 1순위가 자살이다. OECD가 2006년도 자료를 바탕으로 회원국들의 자살률을 조사해 2010년 발표한 통계에 따르면 한국의 자살률은 OECD 국가 중 1위(21.5명)다. OECD 평균인 11.1명보다 거의 2배 더 높은 수치다. 2008년 기준으로 1인당 GDP가 한국보다 1000 달러쯤 높은 그리스는 2.9명이었고, 한국과 마찬가지로 2만7000 달러 수준인 뉴질랜드는 12.2명이었다.

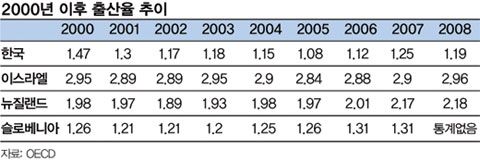

출산율은 '출산파업' 수준이다. 통계적으로 출산율은 15~49세 사이 여성이 낳은 아이의 수다. 1980년 우리나라 출산율은 2.82다. 출산율은 1984년부터 2.0 아래로 떨어지기 시작해 지속적으로 하락하다가 2005년에는 1.08로 역대 최저 수준을 기록했다. 이후 1.12(2006년), 1.25(2007년), 1.19(2008년)로 조금 나아지긴 했지만 한국 출산율은 2005년 이후 줄곧 OECD 국가 중 최하위를 기록하고 있다.

이처럼 나빠지는 삶의 질을 개선할 수 있는 방법은 무엇일까. 박명림 교수는 "국가의 역할 회복을 통한 공공성 확보"로 국가가 사회적 조정자의 역할을 수행해야 하고, "시장권력을 넘기 위한 정치영역의 대폭 확대"를 통해 기업화에 제동을 걸어야 하며, "권력구조의 전면적인 재편"을 통해 시민의 참여와 연대를 기반으로 시장과의 균형을 회복해야 한다고 말했다.

참고자료 : OECD 2010 Factbook (OECD) < 대한민국 정치사회 지도 > (손낙구, 후마니타스) < 부동산 계급사회 > (손낙구, 후마니타스)

< 정원식 기자 bachwsik@kyunghyang.com >

21세기의 첫 10년이 가고 2011년이 왔다. 21세기 한국인들의 삶의 질은 어느 정도 수준일까.대다수 한국인들이 출생부터 죽음에 이르기까지 발 딛고 살아야 하는 한국 사회는 과연 사람이 사람답게 살 만한 사회일까. 개인의 속사정은 저마다 다를 것이다. 그러나 계량화된 통계를 통해 한국인이 처한 삶의 조건들을 어느 정도 객관화하는 것은 가능하다. 2000년 이후 한국 사회의 좌표를 각종 통계를 통해 알아봤다. < 편집자 주 >

↑ 서울 강남구 한 학원가 앞에서 학원 수업을 마친 학생들이 부모의 차에 올라타고 있다. 한국 사회에서 부모의 소득격차와 학력 격차는 사교육을 매개로 신분의 대물림 현상을 낳고 있다. |경향신문

↑ 2010년 연말 퇴근길 시민들이 목도리와 모자로 얼굴을 감싼 채 서울 광화문 사거리를 건너고 있다. 2000년 이후 한국 사회는 소득불평등, 고용의 질 악화, 높은 자살률과 낮은 출산율로 몸살을 앓고 있다. 2011년에는 나아질 수 있을까. | 김문석 기자

지난 10년 동안 한국 사회가 경제성장률, 외환보유액, 1인당 국민소득 등 외형적인 측면에서는 지속적으로 성장했지만 한국인들의 삶의 질은 오히려 나빠졌다는 것이다. 2000년 이후 한국 사회의 여러 지표들을 보면 박 교수의 진단은 과장이 아니다.

한국은 '선진국 클럽'이라는 경제협력개발기구(OECD) 가입국이다. 2008년 한국의 1인당 국내총생산(GDP)은 2만7658 달러다. OECD 국가들 중 뉴질랜드(2만7036 달러), 슬로베니아(2만7865 달러), 이스라엘(2만7902 달러)과 비슷한 수준이다. 경제력은 비슷하지만 국가가 국민 복지를 위해 지출하는 공공복지지출(social public expenditure) 규모에서는 큰 차이가 있다. 2005년 기준으로 뉴질랜드는 GDP 대비 18.5%, 슬로베니아는 23%, 이스라엘은 16.5%다. 반면 같은 해 한국은 6.9%로 이들 세 나라의 절반에도 미치지 못하는 수준이다.

공공복지지출 규모 최저 수준

1인당 GDP 2만 달러 수준에서는 공공복지에 지출할 여력이 없는 것일까. 선진국들이 1인당 GDP 2만 달러에 진입한 시기의 공공복지 지출 규모와 비교해보면 그렇지도 않다. 영국은 1996년에 1인당 GDP가 2만 달러를 넘어섰다. 당시 영국의 GDP 대비 공공복지지출 규모는 19.9%였다. 같은 기준으로 미국(1988년)은 13%, 스웨덴(1994년)은 34.5%였다. 반면 한국은 2만 달러를 돌파한 2003년 당시 GDP 대비 공공복지지출 규모가 5.6%였다. 공공복지지출 규모의 상대적 격차를 경제력 탓만으로 돌리기는 어려운 셈이다.

소득불평등 정도를 나타내는 지니계수(수치가 높을수록 불평등 정도가 심함)는 OECD 내에서 중간 이하다. OECD 2010년 팩트북에 따르면, 2000년대 중반 이후 각 국가간 지니계수를 계량화한 통계에서 한국은 OECD 30개 국가 중 17위(0.31)였다. 하위 20% 소득을 상위 20% 소득으로 나눈 소득 5분위 배율은 갈수록 악화하고 있다. 소득 5분위 배율은 2003년 5.0에서 2009년 7.7로 54% 증가했다.

소득불평등보다 심각한 지표는 자산불평등이다. 실제 한국 사회 구성원들의 경제력 격차는 소득보다는 부동산 보유 현황에 더 크게 좌우되기 때문이다. 2005년 당시 행정자치부가 발표한 세대별 주택 보유 현황에 따르면 개인 명의로 집을 가장 많이 소유한 사람은 무려 1083채를 소유하고 있었다. 집 보유 상위 0.08%(1만4823명)가 소유한 집만 총 30만7351채에 달한다. 가구당 기준으로 따지면 1가구당 평균 21채에 해당한다.

토지 보유 편중 현상도 이에 못지 않다. 2006년 기준으로 중앙정부와 지방정부가 보유하고 있는 토지는 국토 총면적의 30%다. 나머지 70%는 민간이 보유하고 있다. 이 가운데 도로, 하천 등을 제외하면 실질적 국·공유지 비율은 23.2%로 떨어진다. 이 비율은 외국과 비교하면 충격적인 수치로 다가온다.

이스라엘의 국·공유지 비율은 86%, 싱가포르 81%, 대만 69%, 미국 50%, 스웨덴은 40%다. 낮은 국·공유지 비율이 문제가 되는 것은 그만큼 투기에 노출된 땅이 많다는 뜻이기 때문이다. 개인 차원의 토지 보유 현황으로 들어가면 보다 실감이 난다. 2006년 기준으로 전체 가구의 40%(736만 가구)는 보유 토지가 전혀 없다. 반면 상위 27%(500만 가구)가 전체 사유지의 99%를 소유하고 있다. 범위를 좁힐수록 편중 현상이 더 도드라진다. 상위 5.5%(100만 가구)는 전체 사유지의 74%를 차지하고 있다. 상위 2.7%(50만 가구)는 사유지의 59%를 차지하고 있다.

부동산 자산 격차는 부의 불평등 차원에만 머무르지 않는다. 주택 보유는 투표율에도 영향을 미친다. 서울시 동별 주택 보유 현황에 따른 투표 성향을 분석한 < 대한민국 정치사회 지도 > 에 따르면 "집을 가진 사람이 많은 동네는 투표를 더 많이 했고, 무주택자가 많은 동네는 투표를 적게 했다." 주택 소유 가구 비중이 50% 이상인 242개 동네의 투표율은 2004년 총선의 경우 64%, 2006년 지방선거의 경우 51%였다. 반대로 주택 소유 가구 비중이 50% 미만인 276개 동네의 투표율은 59%(2004년)와 46%(2006년)였다. 주택 소유 가구 비중이 50% 이상인 동네이냐, 그 미만인 동네이냐에 따라 평균 투표율에서 5% 이상 차이가 난 것이다.

소득불평등보다 심각한 자산불평등

자녀 교육에서 민간이 부담하는 비율은 OECD 최고 수준이다. 2006년 기준으로 한국의 사교육비 부담은 GDP 대비 2.9%로 OECD 국가 중 가장 높았다. 같은 기간 OECD 평균은 GDP 대비 0.8%였다. 한국과 1인당 GDP 수준이 비슷한 이스라엘은 1.6%, 슬로베니아는 0.8%, 뉴질랜드는 1.3%였고, 입시경쟁이 치열하다고 알려진 일본도 1.7%로 한국보다는 낮았다.

소득 및 자산 격차에 따른 부의 불평등은 사교육과 맞물리며 사회적 계층의 대물림 현상을 낳고 있다. 박명림 연세대 교수(정치학)는 2010년 10월 대화아카데미 주최 '오래된 새 길 인간화' 포럼에서 "소득, 지위, 학력의 세습 현상이 정확하게 사교육을 매개로 이뤄지고 있다"고 말했다. 이는 한국교육연구소 김경근 교수(고려대)의 2005년 논문 '한국 사회 교육 격차의 실태 및 결정 요인'을 토대로 한 것이다. 이 논문에 따르면, 수능점수는 아버지의 소득에 비례하는 양상을 나타냈다. 아버지의 소득이 500만원을 초과하는 계층의 자녀들은 수능에서 평균 317.58점을 받았다. 351만~500만원 사이인 경우에는 310.2점으로 떨어졌고, 200만원 이하인 경우는 287.63점이었다. 이는 학력 격차에 따른 고용의 질과도 무관하지 않아서 부모가 대학원 졸업 이상인 경우 자녀의 평균 수능점수가 328.41점, 부모가 4년제 대졸자인 경우는 310.66점이었고, 고졸자 부모의 자녀는 294.82점, 부모가 중졸 이하인 경우 자녀의 평균 수능점수는 279.86점으로 나타났다. 한편 박명림 교수에 따르면 정규직 대 비정규직 비율 또한 학력 수준이 낮을수록 비정규직 비율이 늘어나 소득-학력-고용의 질이 밀접한 연관 관계를 나타냈다.

노동시간 또한 세계 최고 수준이다. 우리나라 1인당 연간 노동시간은 2007년 2261시간으로 OECD 30개 국가 중 가장 길었다. 2007년 OECD 평균은 1679시간이다. 유럽 국가는 1300~1500시간이었다. 특히 2000시간을 넘는 나라는 한국이 유일했다.

고용 부문에서는 비정규직 비율이 높다. 통계청에 따르면 2010년 7월 기준으로 15세 이상 인구는 4061만5000명이다. 이 중 62.1%인 2523만2000명이 경제활동인구로 잡힌다. 이 가운데 노동계 기준으로 정규직 비율은 50.2%, 비정규직은 49.8%다. 비정규직 인구 중에서는 남녀 성별에 따른 불평등이 심하다. 남성 비정규직 비율은 40%대인 데 비해 여성은 60%가 넘는다.

사회적 계층의 대물림 현상

높은 수준의 비정규직 비율이 문제가 되는 것은 정규직이냐 비정규직이냐에 따라 임금 격차가 발생하기 때문이다. 한국노동사회연구소가 2010년 펴낸 '비정규직 규모와 실태' 보고서에 따르면 비정규직과 정규직 임금 격차는 2000년 이후 지속적으로 벌어지고 있다. 정규직 임금을 100으로 볼 때 비정규직 임금은 2000년에는 53.7이었으나 2008년과 2010년에는 각기 49.9와 46.2로 하락하는 추세다.

자살률은 2000년 이후 크게 증가했다. 1999년 인구 10만명당 자살률은 15.0명이었다. 2008년에는 26.0명, 2009년에는 31.0명으로까지 증가했다. 2008년 통계에 따르면 10대부터 30대까지 사망한 이들의 사망원인 1순위가 자살이다. OECD가 2006년도 자료를 바탕으로 회원국들의 자살률을 조사해 2010년 발표한 통계에 따르면 한국의 자살률은 OECD 국가 중 1위(21.5명)다. OECD 평균인 11.1명보다 거의 2배 더 높은 수치다. 2008년 기준으로 1인당 GDP가 한국보다 1000 달러쯤 높은 그리스는 2.9명이었고, 한국과 마찬가지로 2만7000 달러 수준인 뉴질랜드는 12.2명이었다.

출산율은 '출산파업' 수준이다. 통계적으로 출산율은 15~49세 사이 여성이 낳은 아이의 수다. 1980년 우리나라 출산율은 2.82다. 출산율은 1984년부터 2.0 아래로 떨어지기 시작해 지속적으로 하락하다가 2005년에는 1.08로 역대 최저 수준을 기록했다. 이후 1.12(2006년), 1.25(2007년), 1.19(2008년)로 조금 나아지긴 했지만 한국 출산율은 2005년 이후 줄곧 OECD 국가 중 최하위를 기록하고 있다.

이처럼 나빠지는 삶의 질을 개선할 수 있는 방법은 무엇일까. 박명림 교수는 "국가의 역할 회복을 통한 공공성 확보"로 국가가 사회적 조정자의 역할을 수행해야 하고, "시장권력을 넘기 위한 정치영역의 대폭 확대"를 통해 기업화에 제동을 걸어야 하며, "권력구조의 전면적인 재편"을 통해 시민의 참여와 연대를 기반으로 시장과의 균형을 회복해야 한다고 말했다.

참고자료 : OECD 2010 Factbook (OECD) < 대한민국 정치사회 지도 > (손낙구, 후마니타스) < 부동산 계급사회 > (손낙구, 후마니타스)

< 정원식 기자 bachwsik@kyunghyang.com >

'미디어 자료' 카테고리의 다른 글

| [주말산행코스 | 충청도의 산] 비봉산 531m | 충북 제천군 청풍면 (0) | 2011.01.06 |

|---|---|

| 100세 쇼크 축복인가 재앙인가 (0) | 2011.01.05 |

| 마닐라 - 바기오 가는 방법 (0) | 2010.12.29 |

| [베이비붐 세대 4674명 조사] 베이비붐 세대 은퇴 준비 5대 원칙 (0) | 2010.12.13 |

| 꼴보기 싫은 상사’ 3위 이기주의·2위 무능력 누른 1위? (0) | 2010.11.25 |